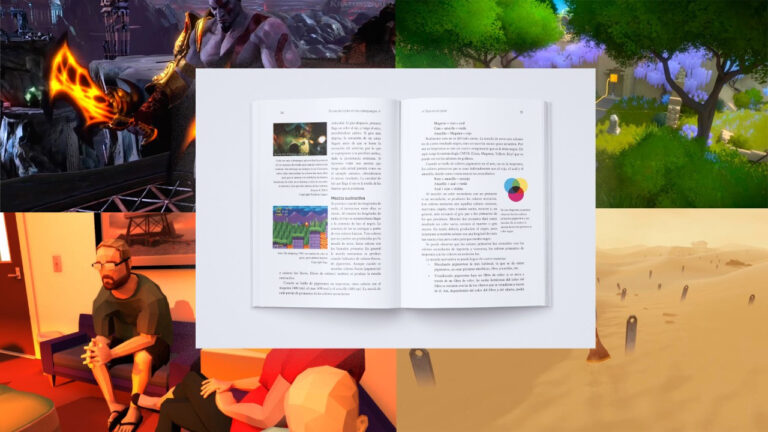

En más de una ocasión, al explicar una estrategia de gamificación para un proyecto, me han dicho que lo que estaba proponiendo no era gamificación, sino técnicas de experiencia de usuario. Y quizá no les faltaba razón. La gamificación es una disciplina de bebe de muchas fuentes. La principal es el juego, sin duda, pero también de otras, como el diseño transmedia y por supuesto, la experiencia de usuario, que al fin y al cabo tiene el mismo objetivo: crear una experiencia limpia y satisfactoria.

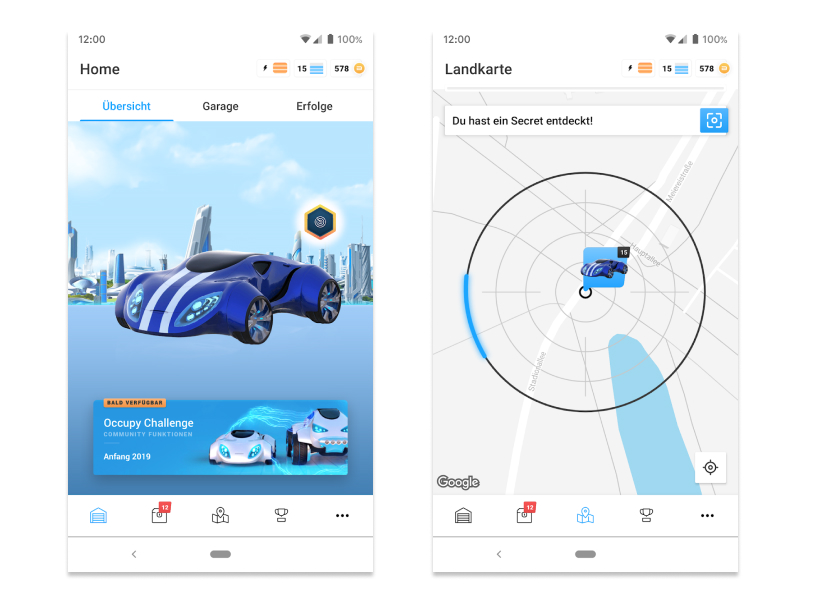

Las mecánicas de juego, cuando están separadas de un sistema claramente de juego, tienen mucho en común, cuando no son las mismas, que los elementos que se incluyen en una interfaz digital. Controlar el avance, medir el tiempo, contar una historia, marcar un camino, interacciones atractivas, crear comunidades, son algunas de las funcionalidades que podemos explicar a cliente desde la perspectiva de la gamificación o de la experiencia de usuario. Aunque hay diferencias en la intención y en las percepciones que se quieren provocar en las personas usuarias, activar la actitud lúdica frente a la promover una experiencia sin flecos, impecable, cliente puede no apreciar (de tener aprecio) la diferencia, mientras su producto tenga una mejora notable.

Lo que buscamos con estas dos técnicas que se complementan tan perfectamente que a veces se confunden, es la mejor experiencia para quien use el sistema que hemos preparado. Pero ¿qué es y por qué buscamos buenas experiencias en quienes interactúan con nuestros diseños?

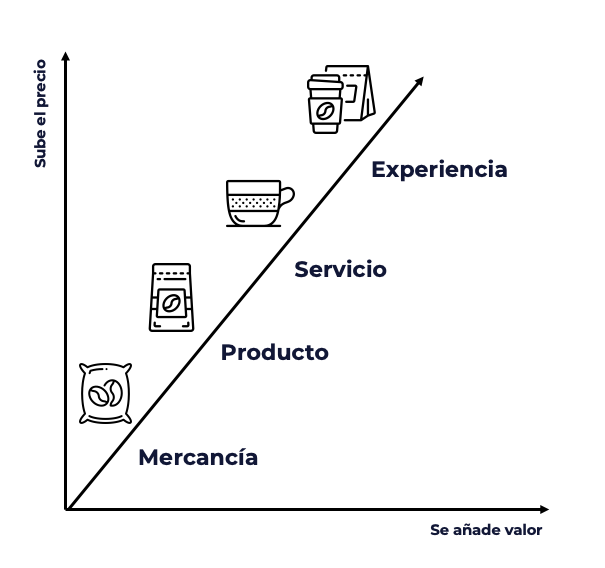

El diseño de experiencias, o mejor, la economía de la experiencia tal como se le conoce desde 1998 cuando Joseph Pine y James H. Gilmore publican el libro con este título, es el siguiente paso en la cadena de valor de un producto.

Para empezar, hay que entender que una experiencia es un proceso mental que no resuelve una necesidad física (como los bienes) ni materiales o intelectuales (como los servicios). Es un proceso cercano al concepto de flow Csikszentmihalyi (2002), aunque es algo más amplio, provocado por reacciones fisiológicas inconscientes y reflexiones intelectuales conscientes Sundbo & Sørensen (2013).

Según Pine y Gilmore las experiencias son acontecimientos memorables, es decir, algo fuera de la rutina diaria que deja un recuerdo. Es una percepción personal que provoca un impacto mental sentido y recordado. Definen cuatro tipo de experiencias: escapistas, de entretenimiento, educativas y estéticas, y hablan de que se puede actuar de forma activa (cuando se busca y se participa) o de forma pasiva (como cuando eres un mero espectador casual). Así pues, no podemos ofrecer experiencias, solo podemos ofrecer estímulos que supondrán una experiencia para unas personas y no para otras.

Para entender cómo se llega a la economía de la experiencia, partimos de la economía agrícola. El primer comercio surge con la materia prima. Primero las tribus y después las poblaciones se van asentando y especializando en determinadas mercancías que intercambian o venden para poder adquirir otras materias primas. Estamos hablando de cereales, carne animal o fruta, todo lo que se vende en un mercado. La siguiente economía, industrial, surge cuando esta materia prima se transforma en algo más elaborado y por tanto más valioso como telas de seda, herramientas o un paquete de te, que podemos encontrar en tiendas. Estas dos economías son las que más han prevalecido (de hecho, hasta nuestros días). Sin embargo, cuando el ser humano evoluciona y surgen civilizaciones más avanzadas, comienza la economía de los servicios, como tomar un café (en un bar) lavar la ropa (en una lavandería) o conducir un coche (alquilado). Esto funcionó muy bien hasta finales del siglo XX, pero a partir de ahí, las personas, una vez cubiertas sus necesidades, y con un mercado saturado de productos y servicios de gran calidad, demandan algo más. Así surge la economía de la experiencia, en la que están dispuestas a pagar más por lo mismo, pero donde se vean inmersas en una narrativa y unos extras que les hagan sentir especiales, aunque estos sean absolutamente prescindibles, como un concierto en directo, jugar a un juego o visitar una galería de arte interactivo. Una crítica a la economía de la experiencia es que desaparece en el mismo momento en que se produce. Quien la defiende dice que permanece en la memoria de la persona. Por otro lado, la economía de la experiencia favorece la prosperidad económica al necesitar de más producción alrededor del producto básico.

Algunos elementos claves de la economía de la experiencia son:

- Personalización: La mercancía no se puede personalizar. La personalización va en aumento según avanzamos en las diferentes economías, así, si buscamos una experiencia memorable, debemos hacer sentir a la persona que es única, que lo que le ofrecemos está pensado especialmente para ella.

- Teatralidad: Las personas que ofrecen la experiencia se convierten en actores y actrices. El vestuario, los gestos, el tono de voz, los mensajes, todo se prepara con antelación, nada se improvisa.

- Lo real: Las experiencias son artificiales per se, por lo que se busca que parezcan lo más auténticas posible. Esto se traduce en que la imagen que se quiere transmitir tiene que ser la que se da. La autenticidad es la medida de la coherencia.

- Pago de entrada: La clave de la economía de la experiencia es pagar por lo que antes era gratis. Lo que antes hacías por ti mismo. (una tarta, arreglar algo en tu casa), ahora te lo dan hecho y con un envoltorio (una fiesta de cumpleaños en McDonald’s, un show televisivo donde te ponen la casa a punto).

El diseño de experiencias es la manera en que ofrecemos a las personas un paso más en el consumo de un servicio. La gamificación hace eso. Las técnicas de experiencia de usuario hacen eso. Así, es fácil que compartan elementos que lleven a un mismo objetivo.

Por otro lado, son dos técnicas que bien utilizadas pueden, y deben, potenciar el bienestar de las personas, pero que de otra forma se pueden convertir en fuentes de manipulación y/o mercantilización. Gamificar una experiencia, o sustituir una experiencia genuina que habita en un ecosistema rico y sano, por otra cuyo único objetivo es maximizar el beneficio sin tener en cuenta las consecuencias en su entorno o en el largo plazo de las personas, tendrá como consecuencia más perjuicios que beneficios.