Estamos rodeados de información, y cada vez más. Cartelería estática, video pantallas, señales, nombres de calles, números de autobuses, grafitis, escaparates, televisiones, ordenadores, móviles, y tantas otras fuentes. Tanto es así que lo hemos normalizado y vemos natural tener un elevado número de estímulos a nuestro alrededor. Esta situación que nos envuelve a nivel macro también se reproduce a nivel micro. Si entramos en cada uno de estos elementos, también está lleno de información. Páginas web, aplicaciones móviles, videojuegos, o juegos de mesa pueden en ocasiones estar también repletos de menús, opciones, ventanas emergentes y mensajes.

Para que todo sea coherente, al menos en el nivel micro, existe la disciplina de Arquitectura de la Información, que el Information Architecture Institute la define como: «La arquitectura de la información es la práctica de decidir cómo organizar las partes de algo para que sea comprensible«.

Esta definición es bastante genérica. Entrando un poco más en detalle podríamos decir que es el modo que tiene quien diseña para ordenar la información. Por ordenar entendemos la disposición, el contexto, el tamaño, la jerarquía, el color y otros factores de los elementos de una interfaz, para hacerla lo más legible posible y que las personas usuarias encuentren lo que buscan de manera eficiente.

Cuando hablamos de interfaces lo primero que nos viene a la cabeza es una página web, o quizá una aplicación móvil o la pantalla de un cajero, pero si tenemos en cuenta las teorías de Carlos Scolari, una interfaz es mucho más, es cualquier lugar: digital (una pantalla), físico (un supermercado), o conceptual (una relación de pareja) donde se produce una interacción. El éxito de la interacción vendrá dado por el buen diseño de esta interfaz.

En No me hagas pensar, Steve Krug plantea cuatro preguntas clave a responder:

- ¿Qué es esto?

- ¿Qué tienen por aquí?

- ¿Qué puedo hacer aquí?

- ¿Por qué debo estar aquí y no en otro sitio?

Quien esté utilizando tu interfaz debe poder responder a estas cuatro preguntas sin dudarlo un instante, y si no es así, es que tu interfaz necesita un rediseño. La responsabilidad de que una interfaz sea legible es siempre de quien diseña, no de quien la usa.

Lou Rosenfeld, Peter Morville y Jorge Arango, en su libro Information Architecture: For the Web and Beyond, introducen tres conceptos clave para poder responder a estas preguntas:

- Contenido: qué cantidad de información contiene, con qué estructura, jerarquía, etiquetado, grafismos, etc.

- Usuarios: qué necesitan, qué experiencia tienen, cuál es su personalidad, cuál es su motivación, etc.

- Contexto: dónde, cómo y por qué se está usando esa interfaz, cuáles son los objetivos de su uso, en qué tecnología se está desarrollando (no confundamos tecnología con máquinas o informática, es un concepto mucho más amplio).

Que curiosamente (o no) son los mismos que definen el engagement de las personas usuarias con un producto o servicio. Pero de esto hablaré en otra entrada.

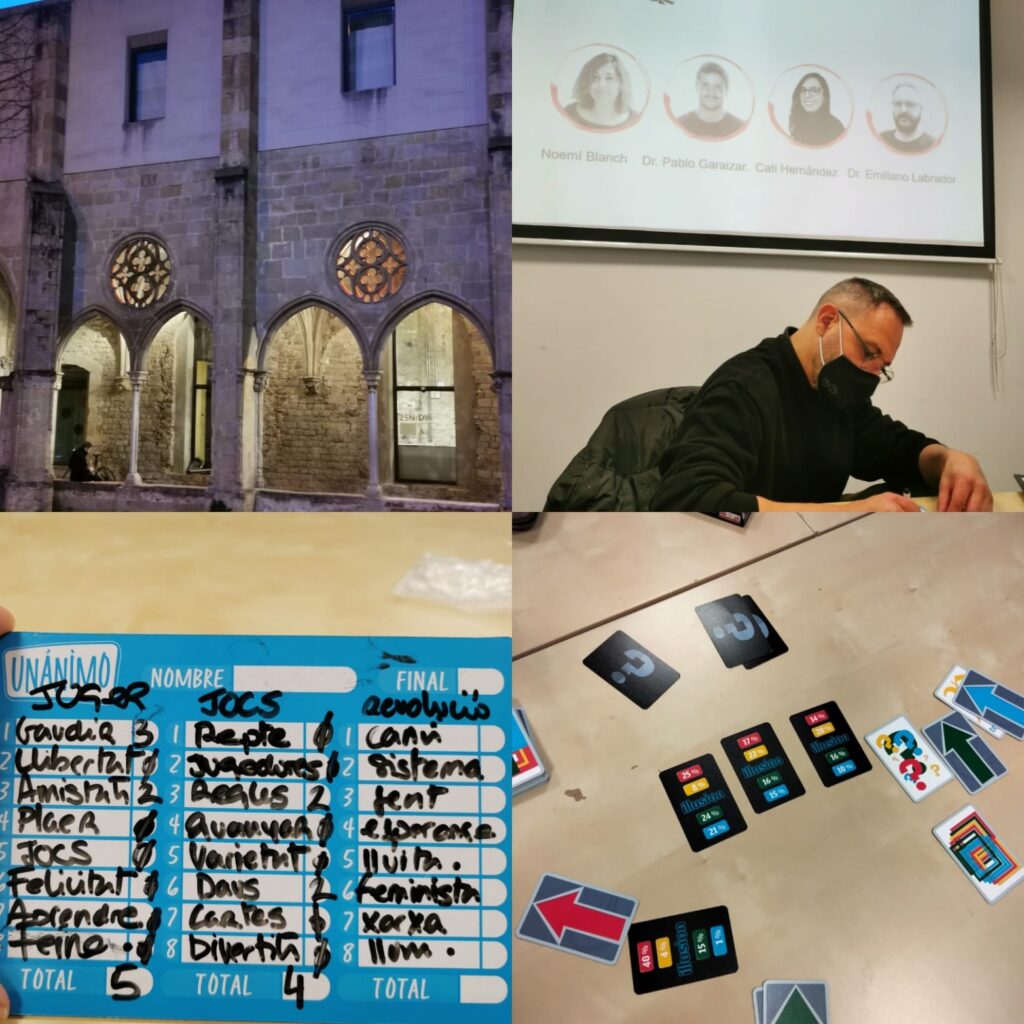

Si buscamos en el mundo del juego, podemos fácilmente encontrar algunos ejemplos de interfaces interesantes.

Uno de los últimos éxitos en videojuegos ha sido Elder Ring. En cuanto encendemos el juego nos encontramos ante la primera interfaz, el menú de inicio. Esta pantalla muestra un gran y bonito logo que deja un pequeño espacio para 4 opciones de menú y una flecha indicándonos que hay más opciones ocultas. Al pulsarla descubrimos que hay una (1) opción más. ¿Cuál es el motivo detrás de esta decisión? Hacer el logo más grande, reciclar la programación de un juego anterior, marca de la casa… Se me pueden ocurrir varios motivos para hacer esto, pero desde luego ninguno que suponga una ventaja para quien juega.

Si nos fijamos en juegos de mesa, podemos encontrar un buen número de tableros que contienen una gran cantidad de información, a veces bien estructurada, jerarquizada, y en la que es sencillo saber dónde se tiene que colocar cada elemento. Sin embargo, a veces podemos encontrar tableros en los que tenemos que mirar muy atentamente al libro de instrucciones para situar sobre él todos los elementos, ya que no es ni intuitivo ni fácil de recordar de una partida a la siguiente. En estos casos, aunque el juego sea divertido y del agrado de quien juega, la arquitectura de información no está bien trabajada, dificultando el inicio del juego y en algunos casos que personas menos acostumbradas a jugar puedan encontrar una barrera de entrada. Como ejemplo, Robinson Crusoe es un juego bien valorado por quien lo ha jugado, y sin embargo muchas personas coinciden en la dificultad que hay en iniciar la partida, ya que todas las cartas y tokens que hay que colocar al inicio no están debidamente señaladas en el tablero, por lo que suele demorarse más de lo deseado.

En gamificación, que suele ser un proceso más artesanal que industrial, es fácil caer en la tentación de incluir una gran cantidad de mecánicas, paneles, información por escrito y en vídeo, recompensas y más elementos sin tener muy en cuenta la coherencia entre ellos. Esta coherencia sería esta arquitectura de la información, en la que cada elemento es independiente y autoexplicativo, pero a la vez forma parte de un ecosistema que debe tener elementos comunes y en consonancia entre ellos.

La arquitectura de información es la organización de todos los elementos informativos de un sistema (de juego) para que sean legibles, atractivos, y hagan que la navegación entre ellos sea ágil e intuitiva. Sin una buena arquitectura de la información las personas usuarias pueden sentirse perdidas y abandonar el sistema sin haber cumplido sus objetivos (ni los nuestros).

Gracias por sus aportaciones a este post a Noemí Blanch, Jordi Castellvi, Eloi Pujades y Alex Martínez.